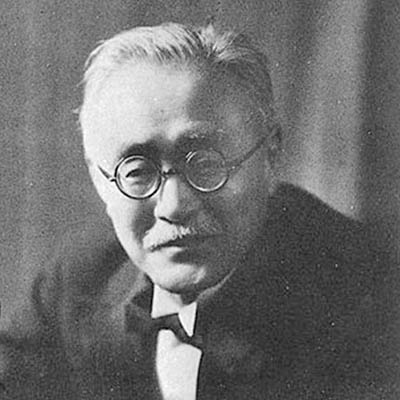

新渡戸稲造/武士道を世界に広めた「太平洋の架け橋」

連載・愛国者の肖像(20)

ジャーナリスト 石井康博

新渡戸稲造は文久2年(1862)年8月3日に陸奥国岩手郡盛岡城下(現・ 岩手県盛岡市)に盛岡藩士十次郎とせきの三男として生まれた。教育に力を入れた母の影響で西洋への憧れを持ったという。藩校作人館に入学し、新渡戸家のかかりつけの医者から英語を学んだ。明治4年(1871)9歳の時、東京で学ぶため叔父・太田時敏の養子となり上京。元盛岡藩主の南部利恭(としゆき)が開き、原敬、犬養毅などを輩出した共慣義塾に入学、主に英語を学んだ。同8年13歳の時に東京英語学校(後の旧制第一高等学校、東京大学教養学部)に入学。生涯の友となる内村鑑三(キリスト教思想家)と宮部金吾(植物学者)に出会い、また同じ南部出身の佐藤昌介(後の北海道帝国大学初代総長)と親交を持った。

農学の道へ行くことを決意した稲造は同10年(1877)札幌農学校に内村と宮部と共に二期生として入学する。すでに退任していたクラーク博士からの影響を受けキリスト教徒になっていた一期生から伝道され、キリスト教徒となり、「イエスを信ずるものの誓約」に署名し、翌年には洗礼を受けた。

同14年農学校を卒業した稲造は開拓使御用掛、農商務省御用掛として勤務した後、同16年に再び上京、帝国大学(後の東京帝国大学、東京大学)へ進学する。入学試験の面接の際に「太平洋の架け橋になりたい」と試験官に答えたという。稲造はその言葉通りの人生を送った。翌年には、進んだ学問を海外で学びたいという考えから退学し、アメリカへ留学。ジョンズ・ホプキンス大学に入学し、経済、農政、歴史、英文学などを学んだ。そこでクエーカー派の集会に参加するようになり、妻となるメアリー・エルキントン(日本名万理子)に出会った。

明治20年(1887)に札幌農学校の助教授に任命され、ドイツに留学。ボン大学、ベルリン大学、ハレ大学(現マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク)で農政学、農業経済学、財政学、統計学などを学び、同23年にハレ大学から文学士、哲学博士の称号が与えられた。また、この間に兄の死去に伴い、稲造が新渡戸家の後を継ぎ、姓を新渡戸に戻した。

明治24年(1891)に帰国後は札幌農学校の教授として農学の科目、そして語学などを受け持ち、教務主任なども兼任した。同27年にはメアリーが相続した遺産を基に勤労青少年の学校「遠友夜学校」を設立している。同30年過労のため病気になった稲造は、アメリカ・カリフォルニア州で療養した。この間に稲造は『武士道』(Bushido: The Soul of Japan)を執筆、英文で書き上げる。

そして同33年に『武士道』が出版されると、日本に対する関心が高まっていた時期でもあり、西洋人にもわかりやすい説明で日本人の魂を紹介したこの本は、ベストセラーになり、ドイツ語、フランス語など各国語に訳された。セオドア・ルーズベルト大統領は『武士道』に大きな感銘を受け、自分で買って周りの人たちに配ったと言われている。稲造は後に友人であったキュリー夫人、アインシュタインなどにも渡している。

明治34年(1901)には台湾総督府の民政長官であった後藤新平の強い要請で、台湾総督府で技師として働くことになった。そこでは民政局殖産課長、殖産局長心得、臨時台湾糖務局長を務め、児玉源太郎総督に『糖業改良意見書』を提出、台湾における糖業発展の基礎を築いた。同36年には兼任で、京都帝国大学法科大学教授となり、台湾での経験をもとに植民政策を講じた。そして同39年に京都帝国大学より植民政策の論文で法学博士の学位も受けている。

同39年(1906)、牧野伸顕文相の意向で稲造は東京帝国大学法科大学教授との兼任で第一高等学校校長となった。一高の校長として、稲造は欧米的な自由で革新的な教育方針のもとで生徒を教育し、多くの優秀な人材を育てた。同44年には初の日米交換教授として、アメリカの大学でも講義を行い「日米の架け橋」の役割も果たした。

女性の教育にも力を入れ、アメリカの宣教師サラ・クララ・スミスが女子教育のための女学校を札幌に創立すると、これを支援、「北星女学校」(現在の北星学園)と命名した。そして、大正7年(1918)には 東京女子大学の初代学長としてその設立に尽力している。他にも東京植民貿易語学校(現保善高等学校)校長、拓殖大学学監、津田塾(現津田塾大学)顧問、女子経済専門学校(現新渡戸文化短期大学)初代校長を歴任し、それぞれの学校に大きな影響を与えた。

大正9年(1920)国際連盟設立に際し、『武士道』の著者として世界的に有名だった稲造は事務局次長に選ばれた。エスペラント語を推進し、バルト海のオーランド諸島帰属問題(現在はフィンランド領)の解決に尽力した。同11年にはノーベル賞受賞者を主な委員として、国際知的協力委員会(ユネスコの前身)を発足させている。

同15年に事務次長を辞任後、貴族院議員として活躍し、太平洋問題調査会の理事長も務めた。しかし、昭和6年(1931)に満州事変が勃発すると日米関係が悪化の一途をたどる。それを憂慮した稲造は翌年に渡米し、出渕駐米大使とともにフーバー大統領を訪問。ラジオ放送でスチムソン国務長官との対談を行うが、さすがの稲造も関係を好転させることはできず、失意のうちに同8年3月に帰国した。そして稲造の努力もむなしく、ついに日本は国際連盟を脱退してしまう。

そのころから徐々に体の調子を崩していた稲造だったが、平和と関係の修復に望みを託し、同年8月にカナダのバンフで行われた第5回太平洋問題調査会の会議に日本側の団長として出席した。長旅で激しい腹痛に襲われた稲造であったが、気力で会議に出席、国際間の緊張を和らげるよう呼びかける挨拶をした。これが稲造の最後の活躍であった。その後、稲造は入院。肺炎も併発し、同年10月15日にメアリー夫人に看取られながらカナダのビクトリアで帰らぬ人となった。享年71。

明治維新以降日本が国際社会で徐々にその地位が向上し、そして日本に対する関心が高まる中、新渡戸稲造の著書『武士道』によって日本人の魂を世界の人々が理解するようになった。その功績は多大なものである。しかし残念なことに満州事変の後、日本を愛し、日本の将来を憂いていた稲造の声が聞き入れられることもなく、日本は国際社会から孤立していった。もし国際経験豊富な稲造の意見を受け入れ、それを政策に取り入れたなら、戦争に突入することはなかったかもしれない。

(2024年6月10日付 812号)