称讃寺の報恩講法要講演会/高松市

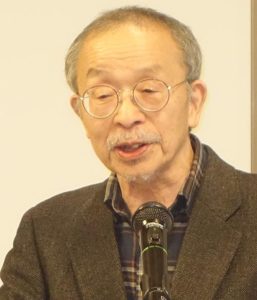

島薗進氏が「悲しみに寄り添う」

浄土真宗の宗祖親鸞聖人の祥月命日前後、阿弥陀如来と親鸞聖人に報恩感謝をささげる報恩講法要が12月19日、香川県高松市の本願寺派称讃寺(瑞田信弘住職)で営まれ、日本臨床宗教師会会長の島薗進上智大教授が「宗教ってなんだろう?─仏教・悲しみ・死生観─」と題し、次のように講演した。

フランシスコ教皇が訪れた上智大学はイエズス会の創設で、私の家は浄土宗、実家が神道の母は、私が渡航の時、春日大社や穴八幡のお守りを渡してくれ、臨終ではアベマリアの祈りを唱えていた。私は何宗でもないが、悲しみ、落ち込んだ時には心の支えがあればいいから、宗教は必要だと考えている。宗教の中でも仏教は慈悲の宗教で、仏の大悲が語られる。ところが現代人は宗教が分からなくなり、難しいものと思っている。涙を流すと心が清められるので、人は映画を見たり、本を読んだりする。それが宗教の代わりになっているのだろう。

『宗教を物語でほどく』という本を出したのは、いい物語には教訓が含まれているから。多くが共に生きることの喜びや、人を愛せないと幸せになれないことを語っている。本が読まれなくなっているが、小学校の始業時間前の読み聞かせなどには、多くの子供たちが参加している。

佐野洋子の『100万回生きたねこ』はよく知られている。誰にも心を開かず強がっていた猫が、恋をして家族を持ち、大切な伴侶を亡くすことで、初めて愛と悲しみを知るというシンプルだが深いストーリー。

悲しみに耐えて生きたのが浄土真宗の熱心な門徒で俳人の小林一茶。1763年に現在の長野県信濃町柏原に生まれた。有力な農家の長男だったが、一茶が3歳の時に母が亡くなり、祖母に育てられる。「我と来て遊べや親のない雀」で一茶は、孤独な少年時代を追憶している。

一茶が8歳の年に父が再婚し、腹違いの弟が生まれ、継母との関係が険悪になる。祖母が健在なうちは間に立ってくれたが、一茶が14歳の時に祖母が亡くなった。一茶はショックで重い病気になったりしたので、父は一茶を江戸へ奉公に出した。

江戸に奉公に出た一茶は、やがて俳諧で身を立てることを願うようになる。江戸時代の俳諧師は、師匠の許しを得て修行の旅に出る習慣があり、一茶も27歳の時に東北地方への長旅に出た。その後、帰郷し、父に西日本各地への俳諧修行を打ち明けると、京都の西本願寺の代参を依頼された。この間、継母との関係は一時好転するが、後に悪化し、腹違いの弟とも激しい確執が続く。1792年、一茶は京都から大坂、河内、淡路島を巡って四国に渡り、讃岐観音寺の専念寺に師の弟子を訪ね、その後は専念寺を拠点に四国、九州を巡っている。一茶が帰省の折、倒れた父が兄弟で遺産を二分するよう遺言したことで弟が怒り、相続争いが13年続くことになる。

俳諧師として認められるようになった一茶は北信濃でも結社を作り、1812年ころ柏原に永住を決める。そのとき詠んだのが「これがまあつひの栖(すみか)か雪五尺」。1814年に弟との遺産問題は無事解決し、一茶は結婚、3男1女を儲けるも、皆、2歳を迎えることなく夭折した。子を亡くした悲しさを詠んだのが「露の世は露の世ながらさりながら」。その妻も37歳で亡くなる。その後、還暦の一茶は38歳の武士の娘と再婚したが、留守の間に逃げられ、自身も中風で言語障害になってしまう。65歳になった一茶は子持ちの30過ぎの女性と再再婚。しかし、妻の腹に子を残して、1年後に死去。その子が家を継いで一茶の念願を果たし、今に至っている。

次々に悲しみに襲われながら、それに耐えたことが一茶の俳句を生んだと言える。死後、一茶は歴史に埋もれるが、明治になって正岡子規が評価したことでよみがえった。人は悲しみに寄り添うことで自分を深めることができる。